除了从观念艺术中派生出的指令、规则、算法脉络,还有其他的线索。虽然在整体上这些创作也采用了规则和指令,但它们追溯了与观念艺术所不同的历史源头。它们较多地关注光、光影和动态图像。它们的源头可以上溯至早期动力学的轨迹艺术,并延续到新的数字影像和电视的互动概念。嵌入在这一轨迹中的是不同技术产生“光”的演变。这个脉络同样起源自 1960 年代,那时的艺术家正处于前数字时代,他们所使用的还是电子技术,利用的是电子(模拟电子)信号。电子信号实际上包含两种,模拟与数字。从时间上来看,1960 年代所使用的电子技术都属于模拟电子信号的范畴。数字电路是模拟电路的基础上发展起来的,数字电路是以模拟电路为基础的,虽然它们的基础都离不开电流和电压,但它们有着本质的区别。数字电路是处理逻辑电平信号的电路,它是用数字信号完成对数字量进行算术运算和逻辑运算的电路。模拟电路和数字电路它们同样是信号变化的载体,模拟电路在电路中对信号的放大和削减是通过元器件的放大特性来实现操作的,而数字电路是对信号的传输是通过开关特性来实现操作的。在模拟电路中,电压、电流、频率,周期的变化是互相制约的,而数字电路中电压、电流、频率、周期的变化是离散的。

在模拟电路中,由于信号几乎完全将真实信号按比例表现为电压或电流的形式,造成模拟电路对于噪声的影响比数字电路更加敏感,

信号的微小偏差都会表现为相当显著,造成信息损失。作为对比,数字电路只取决于高低电平,如果要造成信息传递的错误,那么信号的偏差必须至少达到高电平的一半(具体的大小根据不同的电路规格有所不同)。因此,对信息进行量化的数字电路对于噪声的抵御能力比模拟电路更强,只要偏差不大于某一规定值,信息就不会损失。在数字电路中,噪声在各个逻辑门的地方都可以得到消减。

这里我们可以把模拟与数字的区别对应到故障艺术中产生故障的方法。艺术家更容易对模拟信号产生改变,改变与结果的对应更加直接,或者说用数学用语来讲就是更连续。在模拟时代的电视信号、录像带等各式磁带会因为划痕或者干扰产生雪花噪点或者噪声,但是我们总还是可以看到一些原本的画面或者是听到声音。在数字信号时代,比如一条质量欠佳的HDMI 视频线,会让我们完全看不到信号,数字时代“0”或“1”的比喻在此更多代表的是离散的是或非,有或无,并没有中间地带。因为自然界的大多数实际信号是模拟的,所以现代的系统都有将模拟信号与数字信号相互转换的器件。

1.2.3.1 电子信号作为创作媒介

1960 年代的前数字化作品大多将注意力集中在将电子信号作为指令和视觉信息载体的功能上。在这个阶段所提到的电子信号如无特殊注明都是指电子模拟信号,电子数字信号将被简写为数字信号。例如本书多次提到,影像艺术先驱白南准 (Nam June Paik) 在他的作品

《磁铁电视(Magnet TV)》 (1965) 中,将一块工业大小的磁铁放在电视上,这样电视内部的电子信号受到磁干扰就会将画面扭曲成抽象形式。在《推力(Thrust)》 (1969) 中,厄尔·雷巴克(Earl Reiback)同样将注意力放在通过电子信号创建图像上。他将电视的阴极射线管显示器替换成雕塑元素。

图 1-18 《推力(Thrust)》,厄尔·雷巴克(Earl Reiback),1969

在吉姆·希赖特(Jim Seawright)的《搜索者(Searcher)》 (1966)中展现了与光和信号的不同结合。这是一个早期的动力雕塑,其探照灯既能产生光又能对其做出反应。动能是身体通过运动而拥有的能量,而动能艺术在 1960 年代中期至 1970 年代中期达到顶峰。这时期的作品经常受到控制论控制系统思想的启发,并由观众激活机器。

图 1-19 《搜索者(Searcher)》,吉姆·希赖特(Jim Seawright),1966

数字动态图像和数字电影的概念是由多种媒体艺术的历史和实践形成的,包含动画、真人电影到沉浸式环境,以及图像的空间化。

现在主要将电影与真人演绎联系在一起,但这只是动态图像历史的众多轨迹之一。另一个轨迹起源于 19 世纪早期的动态图像,这些图像基于手绘图像并通过前电影设备, 如西洋镜和活动电影放映机

(Kinetoscope)进行观看。电影将这条线索将发展成动画,它也通过数字媒体的新可能性获得了新的发展动力。1960 年代,老约翰·惠特尼 (John Whitney Sr.) 和查克·克苏里 (Chuck Csuri) 等人物继续在计算机图形和电影制作方面进行着开创性工作,贝尔实验室常驻艺术家莉莲·施瓦茨 (Lillian Schwartz)则创作了三部开创性的电影。在她的电影 《英格玛(Enigma)》 (1972) 中,施瓦茨使用编程宏语言将屏幕划分为像素网格,并用点图案生成图像。通过矩形之间的快速转换,她创造了频闪色彩的感知。在 《牛顿式 I & II(Newtonian I & II)》(均为 1978 年)中,施瓦茨利用数学系统来创造 3D 图像的错觉。

1.2.3.2 图像至空间

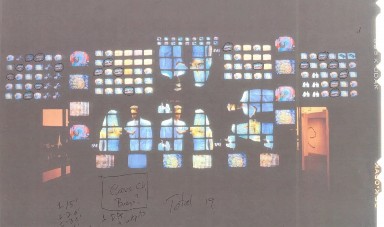

白南准的《世纪末 II》(1989 年)首次展出便一石激起千层浪。这件作品由两百多个视频监视器组成,白南准编排音乐和艺术视频的序列,并将影像在网格状的电视机网络多通道的混合在一起。为了创作具有纪念碑意义的《世纪末 II》,白南准从之前播放的电视节目的视频中重新编辑和排序,在看似完全不相关的图像中描绘出一种新的规律。在这个过程中,他将动态图像从其原始背景中解放出来。“重新混合信号”这一概念已在前文通过马克雷的《柏林混音》中谈到过,在这里将重新定义使它从时间维度扩展到空间中。当然,高级的混音系统也能构建出声音的方位,但是在《世纪末 II》中对空间的重构则表现得更为剧烈。白南准使用电视节目作为他的媒介,也对电视节目重新进行了编排(编程),将图像序列重新排列成我们看到的构图。

《世纪末 II》反映了这种编程思维通过媒体内容本身,以及传输

此类内容的底层技术机制来塑造我们的世界。这件作品一共有七个视频通道。其中六个视频频道展示了白南准的各种主题的无声图像处理视频拼贴画。第七个也就是白南准的“主频道”,也是唯一一个有声音的通道,驱动着显示在 64 台电视机,形成了装置的核心。这个主要频道共有三段较长的视频:丽贝卡·艾伦(Rebecca Allen) 受发电站乐队( Kraftwerk) 委托为其音乐视频 《音乐永不停( Musique Non-Stop)》 (1986) 制作的电脑动画;第二段是大卫·鲍伊(David Bowie)演唱 《在愤怒中回看(Look Back In Anger)》,并由露易丝·勒卡瓦利尔(Louise Lecavalier) 和她啦!啦!啦!人类步伐舞团

(La La La Human Steps)伴舞(录音来自白南准 1988 年的卫星连接项目 Wrap Around The World);最后一个是保罗·加林(Paul Garrin)的《裸体(Nude)》(1989 年),由菲利普·格拉斯(Philip Glass)创作,其中包含对白南准自己的表演作品《带弦的小提琴》(1961 年)的影射。

图 1-20 白南准和他的《世纪末 II》

白南准的《环游世界》是国际友谊的象征。在首尔奥运会开幕前一周,全球十多个国家参加了这一场估计吸引了 5000 万观众的广播。

与 1984 年 1 月 1 日的“早安奥威尔先生”卫星作品不同,传输的材料

主要由参与的广播公司制作,白南准这次仅提供了作品的概念。“早上好,奥威尔先生” 则是白南准的第一个国际卫星“装置”——将纽约的电视台与法国巴黎的蓬皮杜美术馆通过卫星连接起来。演出者通过卫星系统从德国和韩国参与到这场向公众直播的事件。与《世纪末 II》相比,这两部作品也是通过新技术打破图像传播的界限,共同着眼于媒介超越一般时空的传播属性而不是图像的空间性。

图 1-21、图 1-22 1989 年展览现场

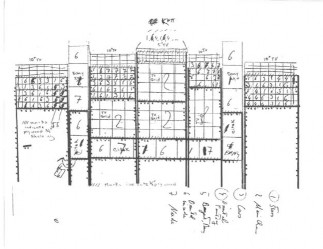

回到《世纪末 II》这件作品所处的年代,再来从编排中指令、规则的角度审视一番。1989 年,白南准在完成惠特尼首展的布展工作后,给官方留下了作品的图纸——图纸对于作品的维护是很有必要的。对于这样的大型装置而言,图纸还为拆装指明了道路。这件作品在 1989 年的展出后被私人藏家收藏,并转运至夏威夷。在 2018 年,

这件作品重新回到惠特尼展出时,除了必要的硬件更换以外,美术馆发现按照白南准的图纸无法将作品复原——图纸中的连线和 1989 年的照片对不上。

图 1-23、图 1-24 白南准的图纸

图 1-25、图 1-26 2018 年复原的现场

这样的情景让我们看到了白南准对于规则和指令的思考,特别是与勒维特对待规则与指令的不同。图纸对于白南准也是一种规则,但是在执行规定的时候他还在尝试变化。这是一种骑墙左右摇摆的感觉,既不完全顺应规则也不对规则全盘否定。这也可以用来一窥前面一节从观念艺术出发的脉络和本节所讨论的脉络之间的不同之处。当然,从项目管理的角度考虑,一份切合现实的图纸将更有益作品的传承。

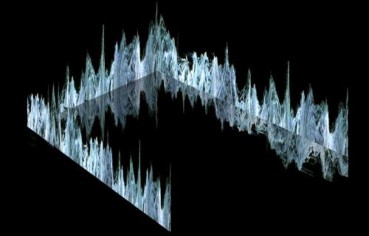

回到本节的标题《图像至空间》,从白南准的例子中我们可以看到艺术家对于将图像重新在空间内编排做的尝试。冰岛艺术家斯提娜·瓦苏卡(Steina Vasulka)的 MYND 则通过视频编辑软件对冰岛风景图像进行不同类型的处理,围绕观众创建不同类型的图像空间,一种现在被广泛称为沉浸式空间的形式。斯提娜在作品的自述中表示,创作这件作品时她无法从大量优质的素材中做取舍,于是决定将视频做成 6 条独立的通道。三个水平通道和三个垂直通道,六台投影机将所有图像从地板一直覆盖到天花板。

图 1-27、图 1-28 斯提娜(Steina)(右)和 伍迪(Woody) 瓦苏卡在电子设备前,他们创办了纽约的厨房(The Kitchen)艺术空间。

吉姆·坎贝尔(Jim Campbell)的《倾斜的平面(Tilted Plane)》

(2011 年)和他早期的其他作品相同是一个“像素”的装置。这件作品足足有一个房间那么大,由数百个悬挂 LED 灯组成,形成一个“像素”网格,就像一个低分辨率视频显示器。当观众进入房间时,在三维倾斜的灯光平面上将显示的鸟类起飞和降落的二维视频抽象成了一种闪烁光效。坎贝尔对分辨率和像素化的探索可以追溯到点画法,这是由乔治·修拉和保罗·西涅克于 1886 年开发的绘画技术,其中不同的微小颜色点(大部分相同大小)被应用于画布以形成图像。当然,坎贝

尔的灯泡约等于像素艺术中的一个像素,在前面章节所提及的像素艺术以及数据可视化和坎贝尔的创作有着异曲同工之处。

图 1-29 吉姆·坎贝尔(Jim Campbell)《倾斜的平面(Tilted Plane)》(2011 年)

图 1-30 模棱两可的图标 #1 奔跑 跌倒 (2000)

坎贝尔更早期的创作,如上面的《模棱两可的图标 #1 奔跑 跌倒(Ambiguous Icon #1 Running Falling)》(2000)则更像像素艺术,更直接地关乎灯泡所显示的信号在平面上的排布,这种排布如果足够多就是显示器本身。《倾斜的平面(Tilted Plane)》与《模棱两可的图标 #1 奔跑 跌倒(Ambiguous Icon #1 Running Falling)》相比,我们可以看到他通过空间的排布,大尺度的在超越平面的第三轴上做出延展,灯泡所蕴含的信号被赋予了更强烈的新含义。

1.2.3.3 从序列出发的交互

在更传统的电影中,数字技术作为一种制作工具发挥着越来越重要的作用。在画廊或博物馆中,常常可以看到利用数字技术制作的作品,例如使用数码相机或后期制作软件拍摄的视频或计算机辅助设计的雕塑。尽管如此,这些作品不被归类为数字艺术,因为数字技术在这里更多地被视为制作工具,而非媒介。真正的数字艺术探索了数字技术作为媒介的关键特征,如实时性、交互性、参与性等,并深入研究其作为媒介的性质和影响。

即使那些不是以特效盛宴为卖点的电影,看起来完全逼真的场景通常也是通过数字处理构建而成。然而,使用数字技术作为制作电影的工具并没有从根本上挑战电影的语言。虽然数字技术可能以多种方式重新定义电影。除了改变电影的视觉外观和扩大创建动态图像的可能性,无论是真人还是动画,数字技术还通过其固有的交互潜力深刻地影响了叙事和非叙事电影。

电影和视频中的互动元素并不是数字时代所特有的。早期的艺术家和表演者通过光的投影,将观众的影子融入艺术作品中。在后来,闭路电视和现场视频捕捉的发展使观众可以成为投影图像的内容。拉杜兹·恰因切拉(Radúz Činčera)的《基诺自动机(Kinoautomat)》,又名《人和他的房子(Clovek a jeho dum)》,被认为是世界上第一部互动电影,于 1967 年蒙特利尔世博会的捷克馆中首次放映。观众投票决定情节将如何展开。但讽刺的是,这个电影只有一个结局。但是,数字媒体无疑激发了互动的潜力。

图 1-31 《基诺自动机(Kinoautomat)》预告片中的截图

图 1-32 林恩·赫什曼·利森(Lynn Hershman Leeson) 的 《洛娜(Lorna)》

林恩·赫什曼·利森(Lynn Hershman Leeson)的《洛娜(Lorna)》

(1979-84)是第一件在光盘上的交互式艺术品。在一个房间(洛娜的客厅)中有一台电视,故事在这台电视里展开,其分支叙事由观众通过遥控器进行导航。在故事中,洛娜是一个与世隔绝的人群恐惧症患者。电视既是作品的互动系统,也是视频主角洛娜唯一与外界联系手段。

我们可以从恰因切拉和利森的作品中看到,当技术允许的情况下,艺术家已不仅仅满足对于序列的编排,他们希望序列的形态是可变的。引入观众的互动,显然是给这个序列系统加上了最直接和天然

的输入。随着进步的发展,人们希望让这种变化的形态脱离人们手动的输入。在列夫·马诺维奇(Lev Manovich)的《软(件)电影(Soft

(ware) Cinema)》(2002)中,艺术家尝试将规则的自动化推演作为输入,引入到作品中。《软(件)电影》是一种动态的计算机驱动媒体装置。观众将看到由定制软件动态构建的无限系列叙事电影。使用马诺维奇定义的规则系统,软件决定屏幕上出现的内容、位置和顺序,同时还能自动选择音乐曲目。 这些元素都是从媒体数据库中选择的,该数据库包含 4 小时的视频和动画、3 小时的旁白和 5 小时的音乐。

艺术家的创作可以是批判技术带来的社会影响。更宽泛的数字技术早已影响了日常生活的方方面面,艺术家们不仅将数字技术应用于创造新的形式和内容空间,而且大量还用于批判性地参与这些技术的社会、文化和政治影响。

图 1-33 门迪·奥巴迪克(Mendi Obadike)和基思·奥巴迪克(Keith Obadike)的《有色的互动(The Interaction of Coloreds)》

艺术家对于技术偏见的讨论实际上远远早于人工智能时代。门迪·奥巴迪克(Mendi Obadike)和基思·奥巴迪克(Keith Obadike)在 2002 年创作的一件名为《有色的互动(The Interaction of Coloreds)》

中,探索了客户的肤色如何影响在线商务的,质疑了关于互联网被认为是“色盲”(不关乎肤色)的假设。

乔纳· 布鲁克- 科恩( Jonah Brucker-Cohen ) 和凯瑟琳· 森胁

(Katherine Moriwaki)合作的《美国没有天赋(America's Got No Talent)》 (2012) 创建了一个围绕流行的电视选秀节目的社会媒体数据的交互式可视化系统。这件作品将注意力放在了电视真人秀对社交媒体上人们的互动和表达情绪的影响。上面这些作品指出了技术在收集、处理和分类数据方面给社会带来的深刻变化,不仅改变了我们通信的框架,也改变了整个社会结构。

这些艺术家将人们的交互作为一个整体的系统来看待,我们将在后文继续展开,看艺术家是如何更深刻地探讨这个议题。